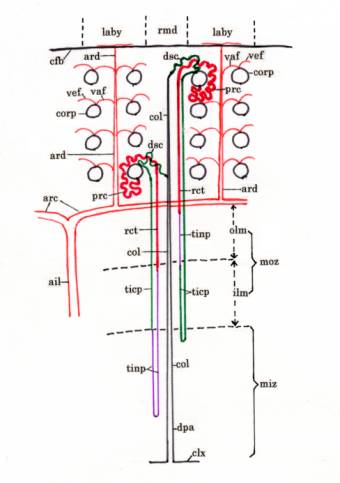

腎臓3.ネフロンの構造を示す模式図.

腎臓は尿を作る部分と、できた尿を腎杯に導く集合管(col)から成り立っている。尿を-----

作る部分は血液を濾過する装置である腎小体(corp)とこれから始まる1本の曲がりくね---

った尿細管からなる。1個の腎小体とこれに続く尿細管は、腎臓の構造上・機能上の単-----

位で、ネフロン(腎単位)と呼ばれ、1個の腎臓に100~300万個存在する。腹部大動脈----

の枝である腎動脈は腎臓内部の空洞(腎洞)において数本の葉間動脈(ail)に分かれ、-----

各葉間動脈は腎葉と腎葉の間を腎臓の表面に向かって進み、皮質と髄質の境で、腎臓の----

表面に平行に走る数本の弓状動脈(arc)に分かれる。弓状動脈は一定の間隔で腎臓の表---

面に向かう真っ直ぐな放線動脈(rad)を出す。放線動脈は腎迷路(rmd)の中軸部を走---

り、その走行中に一定の間隔で四方に輸入動脈(vaf)を出し、腎小体の主体である血管---

糸球を作る(「腎臓6」を見よ)。腎小体において血液から濾出した液体は原尿と呼ばれる--

が、これは腎小体から始まる尿細管の中を流れる間に様々な加工を受けて完成した尿と----

なり、集合管を経て、腎杯・腎盂・尿管・膀胱へ送られる。-------------------------------------

尿細管は初めから終わりまで単層の上皮で構築されているが、その上皮細胞は部位によ----

って著しい分化を示す。腎小体に続く最初の部分は、主部と呼ばれ、外径は大きいが上-----

皮の丈が高いために内腔の狭い管で、自分が出発した腎小体の周囲で複雑に曲がりくね----

りながら、全体としては腎臓の表面に向かう大きなループを描き(主部の曲部、prc、図---

では赤色、英米系では近位迂曲部という)、髄放線(rmd)に入って真っ直ぐな管となり、

髄質に向かって下降する(主部の直部、rct、図では赤色)。この主部の直部は髄質の外帯に

おいて突然、壁が極端に薄い、細い管に移行する。これをヘンレのループの細い部分-------

(tinp、図では紫色)という。この細い部分は腎乳頭の尖端に向かって一定の長さ下降し-----

た後、再び突然、壁がやや厚く直径もやや大きい管に移行する。これをヘンレのループの--

太い部分(ticp)という(図では緑色)。ヘンレのループはその走行中にヘヤーピン状に---

鋭く反転して上行する。太い部分は皮質の髄放線の中を上昇し、腎迷路(laby)を横切っ-

て、自分が出発した腎小体の輸入血管に接触した後、緩やかに迂曲する介在部(dsc、図で

は緑色、英米系では遠位迂曲部という)となり、髄放線に入って集合管(col、図では黒---

色)に接続する。----------------------------------------------------------------------------------------

皮質の表面に近い所に位置する腎小体から始まった尿細管では、ヘンレのループの細い----

部分が短くて、下降中に太い部分に変わり、太い部分が更に下降してから反転して上昇---

するので、太い部分が非常に長い。これに反して皮質の深部に位置する腎小体から始ま---

った尿細管では、細い部分が非常に長く、腎乳頭の尖端部付近にまで下降して反転し、---

皮質に近い部分にまで上昇して、太い部分に移行する。-----------------------------------------

集合管は腎乳頭を下降する間に隣接のものと合流を繰り返して太い乳頭管(dpa)とな---

り、腎乳頭の先端部に開口し、腎乳頭に密着している腎杯に尿を排出する。-----------------